自西元1840年清英鴉片戰爭爆發後,清政府對外交涉及大小戰役接連失利,中國逐步淪為次殖民地,國際地位一落千丈。

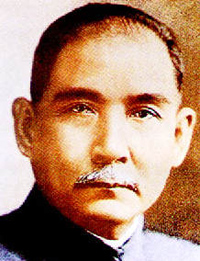

孫中山先生

1911年10月10日,革命軍在武昌起義,各省紛紛響應,12月在南京組織中華民國臨時政府,選舉孫中山為臨時大總統。翌年(1912)1月1日,孫中山宣誓就職,同時發布《中華民國臨時大總統宣言書》和《告全國同胞書》,主張「掃盡專制之流毒,確定共和」。中華民國宣告成立,主權屬於國民全體,為亞洲第一個民主共和國。

民國肇建之初,孫中山與臨時參議院合作制定《中華民國臨時約法》,進行一系列的政治改革和社會改革。然而清政府內閣總理袁世凱在列強的支持下與南京政府達成協議,逼迫清帝退位,另一方面則對南京臨時政府採取軟硬兼施的策略,孫中山被迫妥協而辭職,由袁世凱繼任大總統,並遷都北京。在民國17(1928)年6月之前,北京政府以五色旗為國旗,〈卿雲歌〉為國歌,內閣主要由北洋軍系掌控,史稱「北洋時期」。

北洋時期之初,曾發生袁世凱籌備洪憲帝制與張勳擁立清帝復辟事件;孫中山在廣州另行組織護法軍政府,號召維護中華民國臨時約法體制,形成南北分裂之局。之後由於北洋軍系各派別與地方實力派彼此爭權,全國各地陷入混戰局面,導致百業蕭條、民生凋敝。有識之士為謀重建國家秩序,於是有國民革命運動的產生。

民國14(1925)年7月,國民政府在廣州成立。15(1926)年6月,國民政府任命蔣中正為國民革命軍總司令,自7月起誓師北伐,16年4月定都南京。17(1928)年6月,國民革命軍進入北京;12月,東三省易幟,分裂十餘年的混亂政局終告統一。

北伐完成後的十年間,國民政府實施訓政,國家建設得到長足發展,但內憂外患依然仍在,內有地方各省實力派與中國共產黨的割據勢力,外有日本帝國主義的窺伺覬覦。民國20(1931)年9月,日軍發動「九一八事變」,占領中國東北地區,成立「滿洲國」傀儡政權,逐步蠶食中國領土;26(1937)年7月,日軍發動「盧溝橋事變」,引發對日全面抗戰。國民政府遷都重慶,旋因太平洋戰爭,促成中華民國與美、英、蘇結為同盟國陣營併肩作戰,終於在34(1945)年8月獲得最後勝利,國際地位因之提高,成為聯合國創始會員國暨安全理事會常任理事國。

抗日戰爭勝利後,國民政府還都南京,民國35(1946)年召開制憲國民大會,通過《中華民國憲法》;36(1947)年開始行憲,召開第一屆國民大會,37(1948)年選舉蔣中正為中華民國行憲後第一任總統。在此同時,國軍與中國共產黨爆發內戰,旋因戰事節節失利,中華民國政府喪失大陸各省控制權,於38(1949)年12月遷至臺北,中華民國有效統轄範圍乃大幅縮減,僅及於臺灣、澎湖、金門、馬祖、東沙群島及南沙群島等地區。中國共產黨於該年10月在北京宣布成立中華人民共和國。39(1950)年6月韓戰爆發後,美國派遣第七艦隊協防臺灣,形成了臺灣海峽兩岸長期分裂分治的政治現狀。