加國時任總理小杜魯道(Justin Trudeau)及行政部門資深官員持續在與多國元首峰會,以及「G7廣島峰會」、「G7舊金山外長會議」及「加拿大—歐盟峰會」等國際場域,共同表達對臺海和平穩定之重視;加國迄已5度派遣軍艦航行臺灣海峽,以具體行動展現維護臺海和平穩定之決心。

加國111年底發布「印太戰略」,指出將與臺灣在貿易、科技、衛生、民主治理、對抗假訊息及原住民等議題發展全方位夥伴關係,其中臺加《投資促進及保障協議》更在1年內即完成談判及簽署;113年兩國簽署《科學技術及創新合作協議》,為科技研發合作奠定良好基礎。

99年臺加簽訂《青年交流(度假打工)瞭解備忘錄》,同年加國宣布予我國人免簽證待遇,101年簽署《關務合作協議》,102年簽署《臺加航權新約》,103年簽署《臺加牛肉協議》,105年簽署《避免雙重課稅協議》,109年簽署《臺加運輸安全合作瞭解備忘錄》。112年加國緬尼托巴省原住民委員會與我原住民經貿協會簽署合作備忘錄,共同舉辦原住民經濟賦權合作圓桌論壇,促進雙邊原住民經貿合作;另簽署《臺加衛生合作瞭解備忘錄》。

臺加人民交流頻繁密切,加拿大為我國青年度假打工的熱門地點之一,每年予我國1千個名額。我與加國10省及2特區已完成相互承認駕照互惠安排,對於便利雙方旅遊、商務具實質利益。

在拉丁美洲暨加勒比海地區33國中,我國與瓜地馬拉、巴拉圭、海地、貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖文森及格瑞那丁7國有外交關係,雙方互設大使館,另在巴拉圭東方市設有總領事館。

我國與友邦高層政要間互訪頻密,外交部時任部長吳釗燮113年元月以總統特使身分出席瓜地馬拉新任總統阿雷瓦洛(Bernardo Arévalo)及副總統艾蕾拉(Karin Herrera)就職典禮,同年10月外交部部長林佳龍以總統特使身分出席聖文森及格瑞那丁獨立45週年慶典,並訪問瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯及聖克里斯多福及尼維斯。為拓展與友邦間交流與合作,我以經濟及科技等優勢產業,在「總合外交」架構下,於拉美及加海友邦推動「榮邦計畫」,帶動友邦產業繁榮,以達「固邦」、「榮邦」之目標。

此外,為加強經貿合作關係,我與瓜地馬拉簽署雙邊自由貿易協定,亦與巴拉圭及貝里斯簽署經濟合作協定,並在拉美及加海地區舉辦或參加國際商展及貿易洽談會,積極媒合國內企業進口友邦產品及赴友邦投資。

我國亦配合友邦發展需求並結合國內發展強項產業,持續與友邦政府共同推動有益國家發展的雙邊合作計畫,如在醫療衛生方面有代謝性慢性病防治體系強化計畫、醫療資訊管理效能提升計畫、心理健康服務體系強化計畫、公衛醫療緊急應變體系強化計畫、運用醫療科技提升孕婦及新生兒保健功能計畫等;在資通訊及環境方面,包括數位身分證計畫、運用資訊科技強化治安維護計畫、固體廢棄物處理及循環利用計畫、防災預警系統計畫、河流流域預警能力提升計畫等。

在技術合作方面,持續派駐相關技術團、投資貿易服務團、外交替代役、華語教師及志工等進行各項雙邊技術合作及訓練計畫,協助各國提升相關技術並分享我國發展經驗。另依據友邦產業發展需求及因應疫後經濟復甦,開辦水電安裝、3D列印、電動車維運技術及美業(美體、美髮、美甲、美睫)班等技職訓練課程,增進友邦青年就業能力及促進其經濟產業發展。

除邦交國外,在墨西哥、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、巴西、阿根廷及智利7國設有代表處,並在巴西聖保羅市設有辦事處;墨西哥、阿根廷、智利、巴西及秘魯5國在臺設有商務辦事處。我國持續拓展與無邦交國家政府、國會、民間組織的接觸與合作,促進經貿實質交流,增進人民友好關係,推動予我國人免簽待遇及免試互換駕照等計畫。同時透過邀訪、邀訓、精準媒合經貿投資、國際商展、區域性國際會議、各項專業講習班、獎學金、國際關懷及人道援助等多元方式,加強雙邊實質交流。

目前我參與之政府間國際組織及多邊機制。(圖表/外交部提供)

為確保國家利益及人民福祉,以及開拓國際發展空間,政府全力推動「總合外交」,善用經濟優勢、發揮外交攻勢,積極向國際社會展現我國參與多邊國際合作之意願,除推動實質議題的合作,鞏固並深化我國與已加入之各國際組織之關係外,並積極爭取擴大國際參與。

在政府不斷努力下,近年來國際間對我爭取參與的支持逐漸提升,不僅友邦堅定助我,也有越來越多理念相近國家在雙邊及多邊場域以多元方式支持我參與「聯合國」(UN)、「世界衛生組織」(WHO)、「國際民航組織」(ICAO)、「聯合國氣候變遷綱要公約」(UNFCCC)及「國際刑警組織」(INTERPOL)。

另外,近年我國掌握國際社會更加重視民主治理、國際隱私保護、資訊開放及自由、宗教自由及原民合作等議題的契機,加入相關新興國際組織及機制,並持續積極參與。

目前我參與之政府間國際組織

我國在下列45個政府間國際組織及多邊機制暨其下屬機構擁有正式會員地位:(如右圖)

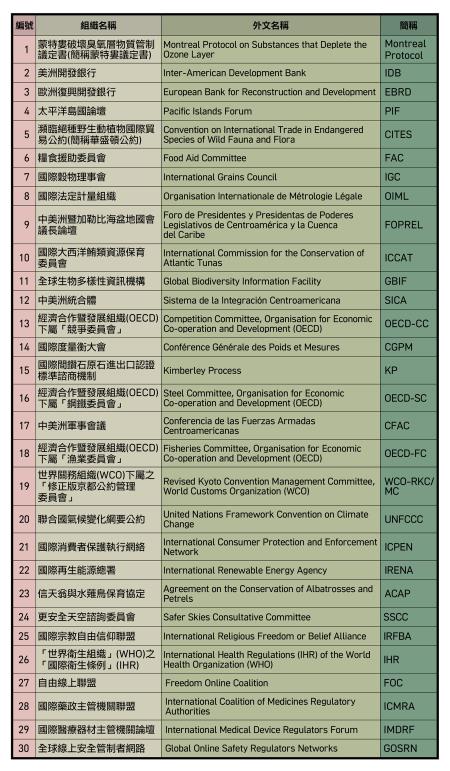

另我國以準會員或觀察員等其他地位透過多元管道參與30個政府間國際組織及多邊機制暨其下屬機構:(如下圖)

亞太經濟合作(APEC)

每年出席各領域及各層級的APEC會議,積極與各會員交流互動。113年出席339場次會議,包含運輸、貿易、災害管理、糧食安全、衛生、能源、婦女、中小企業、財政、雙部長年會(貿易及外交),以及經濟領袖會議11場部長層級以上會議。

我國持續參與推動服務業、數位貿易及數位經濟等相關會議與倡議,與各會員就達成「2040太子城願景」的理想共同努力;亦藉此展現我國積極參與CPTPP的決心及為加入所做準備,爭取會員支持。

我國亦運用產業優勢在強項領域爭取在臺主辦或與其他經濟體合辦APEC會議及活動,以促進多邊合作。113年共辦理30場會議或活動,其中在臺辦理27場。

我國向在具優勢領域研提計畫,具體支持APEC經濟暨技術合作及相關會員能力建構。113年總計有19件計畫案獲APEC補助經費,總金額逾180萬美元。

113年我國共有13位官員或專家擔任工作組管理職或在秘書處任職,積極培養並傳承我國參與國際會議及領導議題發展的能力。

113年捐贈100萬美元供所有會員提案申請補助,以實際行動支持APEC,擴大影響力。

目前我國以準會員或觀察員等其他地位參與之政府間國際組織及多邊機制。(圖表/外交部提供)

世界貿易組織(WTO)

WTO是全球最重要的國際貿易組織,各會員國將關注的議題列入談判議題,包括關稅、非關稅貿易措施、服務貿易、智慧財產權與貿易便捷化等傳統議題,以及貿易與公共衛生、漁業補貼、貿易與環境、電子商務、糧食安全、投資便捷化等新興議題。各項新興議題之經濟意涵,並不亞於市場開放與調降關稅。我國自91年成為成員國後,參與此等談判並促成相關協定(包括103年通過的貿易便捷化協定及111年第12屆部長會議通過的漁業補貼協定),有助擴展對外貿易,更強化與全球經貿體系的連結,且有益於建立永續的經貿體制。在111年第12屆部長會議後啟動的WTO改革(包括爭端解決改革)談判,視未來談判進度與成果,對WTO的運作將產生重要影響,對確保我國權益亦有正面效益。

我國積極參與WTO場域下各項新興議題談判,以爭取我國最大利益,例如在漁業補貼、電子商務、回應疫情、貿易與環境、貿易與性別、投資便捷等談判或對話中,均積極參與或主動提案,加速談判進程並協助WTO回應全球之關切。

我國自入會以來,以被告身分參與1個爭端解決案件,以原告身分參與7個爭端解決案。我國做為歐盟訴我離岸風電措施案被告,過程中持續與歐方進行建設性諮商,最終歐盟在雙方共識下暫停爭端解決程序;我國近年以原告身分控告加拿大對我國焊接碳鋼管產品不當課徵反傾銷稅案、與越南合作控訴印尼特定鋼鐵產品的防衛措施等,均獲得勝訴;109年也與歐盟、日本合作,針對印度提高資通訊產品關稅案提出控訴,並於第一階段的爭端解決小組審查獲得勝訴。我國持續透過爭端解決機制捍衛我國產業利益。此外,我國亦透過第3方身分參與爭端解決案件之方式,取得該案件資訊及發表我國立場,相關案件共計138起,其中要案例如美國鋼鐵防衛措施案;中國稀土、鎢及鉬案;澳洲菸品之商標及素面包裝規定相關措施案等。

另針對影響我國廠商出口權益之各會員國規範或措施,透過「技術性貿易障礙委員會」或「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會」提出關切或要求舉行諮商。

我國駐WTO代表團人員紛獲選擔任WTO各機制主席、委員及專家等職務,例如擔任「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會」、「輸入許可程序委員會」、「原產地規則委員會」、「與貿易有關之投資委員會」及「民用航空器委員會」等主席,顯見我國專業參與獲肯定。

我國年輕經貿專業人才陸續獲選參與WTO首屆、第5屆、第7屆及第8屆青年學者實習計畫,有助我國青年學子深入瞭解WTO事務及我國與WTO之連結。另我國與著名智庫「世界貿易研究院」持續辦理蓬萊獎學金予我國及低度開發國家優秀學子攻讀WTO相關國際政經及法律碩士,培育專業人才,厚植友我人脈。

經濟合作暨發展組織(OECD)

OECD是我國除WTO及APEC以外,積極爭取實質參與的重要國際多邊經貿組織。我國自78年起受邀參加OECD與新興非會員經濟體的研討會,現為「競爭委員會」、「鋼鐵委員會」及「漁業委員會」的參與方(即觀察員),每年均派員出席上述委員會及相關議題會議與活動。

區域漁業管理組織(RFMOs)

我國為全球漁產量第27大漁業國家,其中遠洋漁業規模更名列前茅。為善盡國際義務,並回應國際社會對與我國共同致力漁業資源養護管理暨永續利用的期盼,積極參與各洋區重要區域漁業管理組織(RFMOs)並落實相關規範,包括「中西太平洋漁業委員會」(WCPFC)、「美洲熱帶鮪魚委員會」(IATTC)、「南方黑鮪保育委員會」(CCSBT)、「南太平洋區域漁業管理組織」(SPRFMO)、「北太平洋漁業委員會」(NPFC)、「北太平洋鮪類及似鮪類國際科學委員會」(ISC)及《南印度洋漁業協定》(SIOFA)共7個。

國際農牧組織

我國積極參與農業相關國際組織,對國際社會做出貢獻。設址我國的國際農業組織包括「亞蔬─世界蔬菜中心」(WorldVeg)及「亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心」(FFTC)。我國持續透過贊助經費、出席會議、舉辦專業訓練班及推動相關合作計畫等方式,積極深化參與,並結合「新南向政策」的目標及資源,提升與東協及南亞國家的交流及合作關係,擴大國際參與綜效。

國際開發銀行

我國參與國際開發銀行除為協助我國廠商拓展國際貿易商機外,亦積極對開發中國家的經濟與社會發展作出貢獻,提升我國能見度與正面形象。

「亞洲開發銀行」(ADB)成立於55年,我國為創始會員國,並自72年起參與ADB的「亞洲開發基金」,協助低度開發會員國消弭貧窮;111年我國捐助100萬美元參與ADB「國內資源調配信託基金」,協助改善開發中會員國租稅行政效能。

「中美洲銀行」(CABEI)成立於49年,我國於81年加入成為持股最多的區域外會員國,110年CABEI駐中華民國(臺灣)國家辦事處成立,為該行在中美洲外設立的第一個分支機構,也是第一個在臺灣設立分支機構的政府間國際組織;同年我國也與CABEI簽署協定成立「臺灣─CABEI夥伴關係信託基金」,合作促進中美洲地區經社平衡發展。

「歐洲復興開發銀行」(EBRD)成立於80年,我國成為該行之捐助國,目前設有「臺灣─歐銀技術合作基金」,迄今參與歐銀逾400項技術合作計畫,協助中東歐及亞非地區受援國社經發展。

「美洲開發銀行」(IDB)成立於48年,我國自80年起受邀以觀察員身分出席年會,國合會與IDB所屬的「多邊投資基金」共同設立「金融機構發展基金」,持續推動區域內的微額貸款計畫,達到扶貧目的。

法律警政國際組織

「亞太防制洗錢組織」(APG)成立於86年,旨在推動防制洗錢及遏止資助武器擴散之相關合作。我國為創始會員,並自100年起捐助該組織執行防制洗錢及資助武器擴散之訓練計畫;108年我國提交之第三輪相互評鑑報告於APG第22屆年會中獲一致通過採認,使我國防制洗錢相關法規及執行之國際評等提升至最佳之「一般追蹤」等級。

「艾格蒙聯盟」(Egmont Group)成立於84年,旨在透過分享情資,以助各會員共同防制洗錢及打擊資助恐怖分子。我國於87年加入,並持續捐助以助其辦理相關能力建構計畫,貢獻普獲各會員肯定。

「亞太區追討犯罪所得機構網絡」(ARIN-AP)成立於102年,旨在提高亞太各國司法互助情資交換效能,以降低犯罪資產追討障礙。我國於103年1月加入,為創始會員國之一。

民主治理國際組織

世界選舉機關協會(A-WEB)成立於100年,我國於102年以創始會員身分加入,定期參加各項會議及活動,我國中央選舉委員會並於111年當選該協會之監察及審計委員。

亞洲選舉官署協會(AAEA)成立於87年,我國於同年以創始會員身分加入,積極參與相關會議及活動。該組織113年在臺舉行會員大會,我國中央選舉委員會於會中接任主席。

新興議題國際組織

當前國際社會因應威權主義擴張,逐漸重視國際隱私保護、資訊開放與自由、宗教自由、原民合作及網路安全治理等新興領域議題。我國近年來已成功推動加入《原住民族經濟貿易合作協議》(IPETCA)、「全球跨境隱私規則論壇」(Global CBPR Forum)、「國際宗教自由信仰聯盟」(IRFBA)、「亞洲資訊通路聯盟」(AAIA)、「自由線上聯盟」(FOC)及「全球線上安全管制者網絡」(GOSRN)等新興議題國際組織,並積極參與相關會議及活動。

聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)

推動專業、務實、有貢獻參與UNFCCC為政府的重點工作,我國係以NGO觀察員身分參加UNFCCC,除爭取友邦及理念相近國家於領袖峰會、高階會議等為我執言及致函UNFCCC執行秘書Simon Stiell表達支持外,亦積極透過友邦辦理周邊會議、國家展館、與友我國家代表團雙邊會談、舉行場外亮點活動等,以向國際社會宣介我國對抗氣候變遷的努力與貢獻。113年我國參與在亞塞拜然巴庫舉行之UNFCCC第29屆締約方大會就獲得11個友邦分別以登記發言或書面方式為我執言,亦全數致函UNFCCC執行秘書Simon Stiell表達支持我國參與。

推動加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)

CPTPP簽署成員國包括日本、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯及英國等12國,多數為我國重要的貿易夥伴。加入CPTPP關乎我國長期產業利益及經濟穩健發展,對我參與區域經濟整合亦十分關鍵,為現階段重要施政目標。

我國已於110年9月22日正式向CPTPP協定存放國紐西蘭遞交申請入會信函,並持續依據入會程序規定,積極推動入會事宜,爭取成員國支持,全力達成我國入會的任務目標。

公眾外交與國際文宣

青年參與國際

為協助青年與國際接軌,提升其國際競爭力,政府積極辦理各項國際青年交流計畫、與各國洽簽青年度假打工協議,以拓展青年國際視野,鼓勵參與外交工作,推動公眾外交,重要專案包括:

外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動

外交部自91年起與教育部合作,每年甄選全國高中、職及五專學生隊伍組團赴海外交流。迄已獲逾2,500所學校、超過1萬名學生參賽,並甄選出63支優秀隊伍赴歐、美、新南向目標國等國家參訪交流。113年度活動特優出訪隊伍自3支增加至5支,總計獲79所學校隊伍、逾3百名學生報名參與,並選出5支特優隊伍,於114年2月組成兩團分赴美、加西岸及美國東岸參訪,拓展我國青年國際視野。

農業青年大使「新南向」交流計畫

外交部自106年起與農業部合作推動「農業青年大使『新南向』交流計畫」,迄已安排138名農青大使赴訪菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國、印度6國。113年遴選24名農業青年大使分赴馬來西亞及泰國參訪。

國際青年大使交流計畫

自98年起遴選優秀大專院校學生擔任青年大使,赴邦交國及友好國家訪問,藉由年輕世代觀點宣介臺灣。113年甄選50位優秀大專院校學生擔任青年大使赴訪中美洲友邦貝里斯和瓜地馬拉,另獲瓜地馬拉總統阿雷瓦洛(Bernardo Arévalo)親自出席於瓜國總統府國家文化宮舉行之大型文化表演,亦與貝里斯外交部長馮賽卡(Francis W. Fonseca)等多位友邦政要互動。

洽簽渡假打工協議。

至113年,我國已與紐西蘭、澳大利亞、日本、加拿大、韓國、德國、英國、愛爾蘭、比利時、斯洛伐克、波蘭、匈牙利、奧地利、捷克、法國、盧森堡、荷蘭及以色列18國簽署《青年渡假打工計畫協議》,有助拓展我國青年國際觀及提升國際競爭力。

國際傳播

當前國際傳播工作目標

國際文宣工作旨在配合國家總體外交,宣揚我國重大政策及軟實力,提升國家形象,以營造國際輿論友我氛圍,爭取國際社會對我的認同及支持。

當前國際傳播主軸除持續強調我國民主自由與經濟發展成就,並著重宣揚「踏實外交」及「新南向政策」內涵,積極運用臺灣經貿及文化實力,彰顯我國為國際社會不可或缺之夥伴。除透過傳統傳播管道外,並加強運用 YouTube、臉書、X平臺、Instagram及Threads等新社群媒體,讓世界看見臺灣、瞭解臺灣、支持臺灣。

國際文宣工作具體作為

安排國際媒體晉訪總統,113年賴總統及蕭副總統接受美國《時代雜誌》專訪,報導亦獲《紐約時報》、《讀賣新聞》及《產經新聞》等其他國際媒體轉載;另安排「無國界記者組織」秘書長晉見賴總統,與立陶宛「國家廣播電視臺」晉訪蕭副總統,積極宣揚我國與理念相近國家捍衛自由民主之決心。

安排重要國際媒體專訪外交部部次長,113年外交部部長林佳龍、政務次長吳志中及前部長吳釗燮接受國際媒體專訪、與外媒茶敘共計35場次,獲平面及電子媒體刊播報導逾230篇(次),積極爭取國際輿論對臺灣支持。

- 辦理「新南向政策」及參與國際組織等專案議題國際文宣,以「民主和平繁榮的新臺灣」為題製作國慶文宣影片,並於2024年巴黎奧運期間,策製國家形象影片宣揚臺灣運動軟實力,推廣臺灣形象影片,及協同駐外館處進行新媒體平臺宣傳,全球總觀看次數逾1,480萬次。

- 辦理國際輿情蒐報。

- 協助駐臺外媒採訪,落實新聞服務。

- 推動軟實力國際文宣,辦理「#Taiwan國家軟實力數位推廣計畫」、第10屆「全民潮臺灣」短片徵件競賽,以及協助駐外館處辦理臺灣電影展等業務。

- 強化文宣品質量及運用成效,編製《臺灣光華雜誌》、英文《臺灣評論》雙月刊、西文《臺灣今日》雙月刊、2024-2025國情小冊及2025年「海島臺灣」主題記事案曆等國情資料。

善盡地球公民責任、強化我國NGOs與國際接軌

為落實「全民外交」的理念,並順應世界援外潮流,善盡國際社會成員責任,發揮人道關懷精神,以回饋國際社會,多年來積極攜手國內外NGOs推動國際合作發展計畫,於人道援助、公衛醫療、婦女賦權、性別平等、環境永續及疾病防治等國際合作領域,建立政府與國內外NGO合作夥伴關係,積極參與國際非政府組織(INGO)、國際會議及交流活動,結合政府與民間力量、資源與經驗,在外交與全球性議題上做出貢獻。

協助INGO來臺灣設點

外交部於所屬NGO雙語網站設置「INGO在臺灣設點專區」,提供一站式中英文資訊服務,目前已促成美國「國際民主協會」、「國際共和研究所」、「自由之家」、「美國精神」、德國「弗里德里希諾曼自由基金會」、捷克「歐洲價值安全政策中心」、日本「泰朗全球辦事處」、「和平之風」、西班牙「保護衛士基金會」及英國「西敏寺民主基金會」等重要INGO來臺設立辦事處。

協助國內NGO參與國際交流

依據法令編列「財團法人臺灣民主基金會」預算,與各民主國家相關社團、政黨、智庫及NGOs等建構合作夥伴關係,強化國際民主力量。

另依據《外交部補助民間團體從事國際交流及活動要點》,協助我國NGO從事國際交流活動、參與或辦理海內外國際會議及活動共計446件,包括赴海外參加「2024世界家庭醫師組織(WONCA)亞太區域會議」、「亞洲藥學會年會(FAPA) 2024臺灣之夜」、「2024巴黎奧林匹克運動會」、在臺辦理「2024第45屆亞太牙醫年會」、「2024國際青年商會世界大會」、「2024臺北扶輪研習會」、「第36次亞洲帕拉林匹克委員會執行委員會會議」、「2024亞太社會創新高峰會」等多項涵蓋民主人權、醫療衛生、永續發展及社會創新等多元議題之國際會議及活動。

協助國內NGO進行國際合作

依據《外交部與民間團體合作參與國際援外活動要點》並配合聯合國永續發展目標(SDGs),運用我國發展經驗與強項,協助「幫幫忙基金會」、「財團法人臺灣世界展望會」等18個我國NGO進行各項國際合作計畫。

協助建構我國NGO參與國際事務能力

辦理「2024 NGO領袖論壇」

113年以「NGO 如何面對數位與智慧融合時代的挑戰?─以總合外交強化政府與公民社會的夥伴關係」為主軸,探討數位與人工智慧快速發展之際,NGO面臨之角色轉變,共有逾 250 位國內外NGO領袖、政府、企業及各界人士共同參與。

辦理「外交部NGO國際事務人才培訓班」

113於臺北、臺中及高雄辦理3場培訓班,共計有來自NGO團體、民間企業、政府單位及大專院校等約250位各領域人士參與。

與我婦權NGO合作推動女力外交,宣揚我國性平成就

外交部與「財團法人婦女權益促進發展基金會」自109年起推動「臺灣性別平等週」女力外交專案。113年呼應聯合國「婦女地位委員會」(CSW 68)主題,以促進「婦女經濟權能」為主軸,在紐約舉辦「臺灣主場論壇暨臺灣女力文化體驗」及「性別創新之夜」,另安排捷克總理府性別平等委員會官員與我政府官員進行雙邊會晤,全案社群媒體觸及率較112年成長5成,創紀錄新高,推案5年來社群媒體總觸及率逾6,500萬人次。