新農業創新推動方案

一、前言

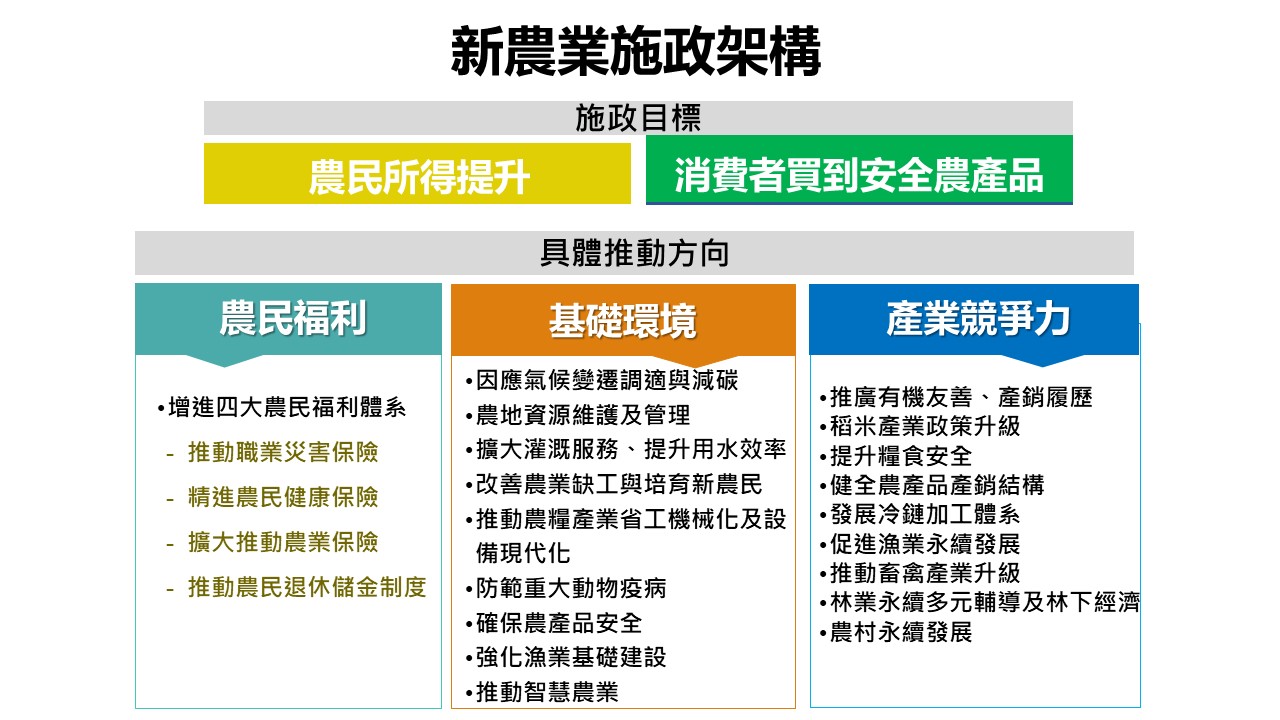

行政院農業委員會(現改制為農業部)自106年起推動「新農業創新推動方案」,持續精進各項農業政策,以提升農民所得及消費者買到安全農產品為核心目標,透過增進農民福利體系、健全農業基礎環境及提升產業競爭力等施政主軸,加速產業結構升級,提升農產品附加價值,拓展農產品內外銷,增加農民收益,落實農業永續發展。

二、3大主軸推動成果

(一) 增進四大農民福利體系

1. 精進農民健康保險

輔導實際耕作者得申請參加農保,累計受理申請件數1,056件,核發從農工作證明件數1,045件。

2. 推動農民職業災害保險

辦理農民職業災害保險,截至113年6月底止,投保人數34萬1,011人,目前加保率逾82%。112年12月1日起落實職域保險保障精神,申請參加農民健康保險者,視為一併申請參加農民職業災害保險。

3. 擴大推動農業保險

擴大推動農業保險,累計投保件數81.4萬件、投保金額1,208億元、投保面積72.3萬公頃,持續擴大農業保險涵蓋範圍及覆蓋率。

4. 推動農民退休儲金制度

推動農民退休儲金制度,截至113年6月底止,參加農民退休儲金之受益人數合計逾10.7萬人。

(二) 健全農業基礎環境

1. 因應氣候變遷農業部門調適與淨零排放

推動氣候變遷農業部門調適與農業淨零措施,包括精準施肥,使用節能農機具,減少溫室氣體排放;加強森林、土壤及海洋濕地管理,建立負碳農法等,增加自然碳匯量;推動農業剩餘資源飼料化、肥料化、材料化及能源化,發展跨域與高質化應用技術,113年已促成12家業者投資循環產業達5,000萬元,強化產學研鏈結及推動循環農業創新技術產業化應用。113年6月11日農業部修正「農業機械設備汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」,納入汰換既有增氧設備為高效率增氧設備(節能水車),加速農業部門溫室氣體減量。針對溫室氣體自願減量專案部分,於113年提送森林經營、竹林經營、改進農業土地管理、紅樹林植林及海草復育等5項方法學草案予環境部審定中,目前森林經營及竹林經營已辦理第2次審議會議,餘3項方法學已辦理第1次審議會議,預計年底前可通過供業界操作使用。

2. 農地資源維護及管理

擴大綠色環境給付,113年1至6月申報轉(契)作面積5.8萬公頃,生產環境維護面積3.1萬公頃。另為維護生產與生態環境及促進農業永續發展,解除基期年限制,參與農業環境基本給付面積18.6萬公頃。持續推動瀕危物種及重要棲地生態服務給付,建立10種瀕危物種及4類重要棲地保育給付制度,113年補助12縣市執行,已受理友善管理農地及棲地面積約2,700公頃。

為全面盤點農地數量及資訊,已完成112年農業及農地資源盤查結果,並公開於盤查結果查詢圖臺。因應國土計畫法施行,協助直轄市、縣(市)政府依法劃設國土計畫農業發展地區,並建立農業施政資源分級投入農業發展地區相關措施,彰顯農地維護糧食安全及生態系服務價值。為強化國土計畫農業發展地區土地合理利用,示範推動農業生產及農村生活之空間整體規劃,以強化農業施政資源集中投入,並介接國土計畫鄉村地區整體規劃機制,從國土空間落實農業三生共榮發展。

3. 擴大灌溉服務

推動農田水利事業區域擴大灌溉服務,針對具公益性質的灌溉施作共同取水、蓄水、輸水設施,系統性打造韌性農田水利設施;另補助個人田間灌溉設施,每一農戶每年最高補助50萬元,累計至113年6月底止,補助田間管路灌溉設施計9,163戶,推廣面積計5,179公頃。

4. 改善農業缺工與培育新農民

持續推動農業人力團,穩定國內勞動力供給,截至113年6月底止,招募本國1,577人,上工逾10萬人日,引進農業移工9,156人;輔導青農機械耕作,累計耕作服務面積逾1,000公頃。

農業移工方面,依產業實務需求修正相關法令,並自112年6月17日起生效,包含總員額提高至1.2萬名,開放小型農場核配比提高為本、外勞1:1。農業移工申請案計有8,982件,經農業部資格審認並核定累計有6,952件,已聘僱9,967名外籍移工於各農業場域工作。

推動新農民培育,培育人數累計2萬1,917人。

推動農糧產業省工機械化及設備現代化,截至113年6月底止,補助農民購置農機4.2萬臺,提供機械省工效益達41萬人日、穀物乾燥量能12萬公噸。

5. 防範重大動物疫病

成功防堵非洲豬瘟於境外,全亞洲已有18個國家淪陷,迄今臺灣仍維持非洲豬瘟非疫區。啟動防檢疫措施,截至113年6月底止,自機場及港口旅客、棄置箱、快遞、郵包及貨運查獲違規豬肉製品,採樣檢測非洲豬瘟核酸共7,380件,計驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性728件。

推動傳統豬瘟全面拔針,113年7月1日臺灣豬瘟全面拔針已屆滿一週年,農業部向「世界動物衛生組織」(WOAH)提出申請成為豬瘟非疫國,期於114年通過WOAH審查。屆時我國將率先成為亞洲唯一豬隻三大疫病非疫區,有助拓展海外市場,使臺灣豬成為安全、安心、高品質之國際高端品牌。

6. 確保農產品安全

推動植物診療師制度,全國共計補助聘用百位儲備植物診療師辦理農作物診療及協力推動作物有害生物整合管理等,藉以提升農民對植物診療師制度之認知,並輔導農民精準用藥,降低農藥使用風險。「植物診療師法」草案業於113年7月15日經立法院三讀通過,並於8月7日經總統公布實施,將以更高位階之法律及專業人員進行國內高風險農藥之使用管理及提供植物診療服務,以減少農藥使用及提供消費者更安全之農產品。

7. 強化漁業基礎建設

建構安全永續漁港,完成南方澳漁港第三泊區三角碼頭延伸段工程,共計改善碼頭420.8公尺,以解決碼頭海水溢淹問題。

推動「前鎮漁港建設專案中長程計畫」等5項工程,已完成多功能船員服務中心、雨污水下水道及港區整體景觀改善等,預計114年底全數完工。

8. 推動智慧農業

臺南市「臺灣蘭花生物科技園區」因應生產基地擴充需要,規劃進行120公頃擴區建設,並將引入農業綠能共生、循環經濟及智慧生產等元素,並積極開拓國際布局,推動蘭花園區轉型為花卉產業創新園區。園區共有68家業者進駐,自112年起至113年6月止,民間投資經費約16.5億元(含溫室興建及管銷投資),年營業額約20億元。

推動農業科技園區成為農企業創新加值產業聚落,引進天然物加值、畜禽生技、觀賞水族、生物農藥及肥料等114家業者進駐,帶動企業投資額約152億元,創造約2,700個就業機會。

(三) 提升產業競爭力

1. 推廣有機友善、產銷履歷

有機農業驗證面積達1萬9,100公頃、友善環境耕作面積7,031公頃,合計面積逾2.6萬公頃,占國內耕地比率達3.35%。

擴大推動產銷履歷,持續擴增驗證量能並維繫驗證品質,促使業者參與驗證,截至113年6月底止,農糧類產銷履歷通過驗證達10萬2,402公頃。

2. 稻米產業政策升級

推動基期年農地稻作四選三,持續辦理基期年農地稻作4選3措施,113年預估稻作面積為24.5萬公頃,合理調減稻作面積平衡供需、提振產地穀價。持續推動大糧倉計畫,112年雜糧種植面積8萬1,485公頃,相較計畫推動前一年(104年)增加7,052公頃(增幅約10%),提高國產雜糧供應量能,並將持續強化多元加工、通路行銷與食農教育推廣,擴大市場需求以帶動雜糧生產。

3. 提升糧食安全

食農教育法於111年5月4日公布,並成立「食農教育推動會」。健全推動體系之運作,輔導發展地方特色食農教育,並擴大與各部會專案合作,建置食農教育資訊整合平臺,除持續蒐集教案及教學資源,並建置臺灣農產地圖。

因應「食農教育法」立法,強化推動學校午餐採用國產可溯源食材,112年起加強推動使用有機、產銷履歷農產品,目前學校午餐食材使用三章一Q標章(示)食材覆蓋率平均為98.7%。

推動大糧倉計畫,鼓勵稻田轉作雜糧,輔導建置集團產區,導入契作契銷與農企業經營概念,並鏈接加工產業,提高產品附加價值。112年國產雜糧種植面積81,485公頃。

4. 健全農產品產銷結構

推動農產品初級加工管理制度,藉由一條鞭管理模式強化農產品安全體系,設置「農產加值打樣中心」14處及「水產加值打樣中心」2處,以及鏈結區域大學建構北中南東4處加工區域聯盟,已提供農民諮詢1萬3,702人次及農產加工打樣服務5,182件,提升農業及農村經濟產值約3億元。

打造全國農產品冷鏈物流網,提升農產品衛生安全並穩定產銷調節,重要工作包含加速興建旗艦物流中心、區域物流中心及升級大型批發市場冷鏈設備,協助農企業與農民團體建立產地冷鏈儲運設施與販售攤溫控設備等。其中桃園農業物流加工園區業於112年11月28日動工,預計115年竣工啟用,擴大冷鏈處理與物流運銷量能。

5. 促進漁業永續發展

113年核定地方政府390艘刺網漁船轉型,以友善沿近海漁業及棲地環境,另補助1,638艘漁船監控系統通訊費,確保漁船作業安全。

推動「漁業與人權行動計畫」,跨部會合作推動七大策略之各項具體作為,以保障遠洋船員權益,並於112年7月25日核定修正該行動計畫,再強化船員安全及通訊相關措施。具體改善策略包括自111年7月起最低工資由450美元提高至550美元;限定海上停留時間不得超過10個月;身故險保額由100萬元提高至150萬元,新增醫療險最低保額30萬元;截至113年6月底止,補助遠洋漁船建置攝錄影系統520艘;新建或改建漁船應符合國際漁業公約之起居艙標準,以改善住艙空間;強化船員海上作業安全,累計已核定補助1萬2,436件充氣式救生衣;獎勵或輔導漁船建置無線網路(Wi-Fi),已開放達98艘。

6. 推動畜禽產業升級

促進養豬產業全面轉型升級,透過「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」,穩健推動八大措施,包括保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制保險增加保費補助、策略性出口拓銷臺灣豬、推動屠宰場現代化與HACCP驗證及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、加強國內三章一Q豬肉產品檢驗與查核、鼓勵業者標示並使用國產畜產品及多元整合行銷養豬產業等,將依國際動態及產業需求滾動檢討,以提升我國養豬產業整體競爭力。

輔導養禽場改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍、導入智慧省工設備及淨零循環相關污染防治設備,從根本提升禽場生物安全及抗逆境能力;輔導產銷業者及蛋品加工廠等增設冷藏設施(備),提升蛋品品質與庫存量調度能力;以促進家禽產業整體升級為目標,同時擴大推動雞蛋洗選政策,鼓勵業者採用洗選鮮蛋,提升蛋品衛生安全,加速產業結構調整,提升養禽生產經營效率。

7. 推動林業永續多元輔導及林下經濟

推動林業永續多元輔導方案,輔導14家林業合作社及農企業整合林地經營,面積合計達2,487公頃。推動適地林下經濟,公告林下經濟之品項為「段木香菇」、「木耳」、「臺灣金線連」、「森林蜂產品」、「臺灣山茶」、「馬藍」及「天仙果」等7項;共計核准86件,面積20.77公頃,提升周邊綠色經濟產值逾3,600萬元。

8. 農村永續發展

推動農村空間規劃機制,依農村區域特性,以跨縣市或跨鄉鎮之空間尺度及多元發展主軸,整合政府資源與民間力量,營造宜居宜業宜遊新農村,113年推動全國36區亮點計畫,1至6月已投入改善340村里。後續將建構全國層級及縣市層級之農村再生總體計畫,提出農村發展願景藍圖、整體空間發展策略及公共建設需求,整合資源投入農村整體發展,打造共榮生活環境。

三、結語

面對內外部環境挑戰,農業部持續精進農業施政作為,並遵循卓院長提示「農民權益、產銷秩序、糧食安全」的施政重點,在新農業政策已建立的基礎上,進一步建構策略型農業新思維,以達到「讓臺灣農業成為永續韌性的產業,讓農民成為高專業的職業」為願景目標,推出「『智慧韌性 永續安心』-農業政策行動策略」。

農業部將透過農業科技與數位系統整合,及維護水、土地、森林等自然資源品質、有效率運用資源,以達到產銷供需穩定的動態均衡;透過產銷各端的服務整合,打造農產業生態鏈,創造更多元的服務型態與發展機會,以帶動多元人才加入農產業。同時,打造兼具照顧支援與發展機會的韌性新農村,促成農業世代傳承;讓農業成為高度競爭力的產業,成為國人信賴與支持的全民農業,以強勁的產業實力與世界緊密接軌的臺灣農業。